新闻资讯

我所胡智民研究团队提出癌症质子治疗技术新方案——“质子猫”

在全球癌症治疗领域,如何在精准杀灭肿瘤细胞的同时最大限度保护正常组织,一直是科学界攻关的核心难题。

近日,我所胡智民研究团队在国际知名期刊《Applied Physics Letters》发表重要研究成果(https://doi.org/10.1063/5.0272319),提出了一种名为 “质子猫(Proton-CAT)”的新型质子治疗增强策略,为破解这一难题提供了新的思路。

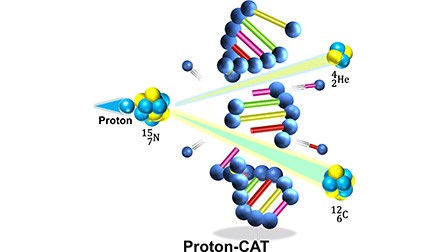

nitrogen-targeting Proton-Carbon-Alpha-Therapy, Proton-CAT

这项突破性研究背后,是四川大学多学科团队的协同攻关。胡智民作为研究工作的核心领导者(通讯作者),协同来自四川大学辐射物理及技术教育部重点实验室、原子核科学与技术研究所、华西基础医学与法医学院、四川省肿瘤医院、华西医院肿瘤中心等多单位的研究人员,组成了一支涵盖核物理、医学、肿瘤学等领域的跨学科团队。

“从概念提出到模拟验证,团队历经数年打磨,每一个数据都凝聚着跨学科协作的智慧。” 胡智民表示。正是这种 “物理原理 + 医学应用” 的深度融合,让 Proton-CAT 技术从理论构想走向了科学验证的关键一步。

传统质子治疗凭借独特的 “布拉格峰” 物理特性,能将剂量集中在肿瘤区域,但其对部分质子抵抗性肿瘤的疗效仍有提升空间;而碳离子治疗虽对难治性肿瘤效果显著,却因设备要求高、成本昂贵难以普及。胡智民研究团队提出的 Proton-CAT 技术,创造性地架起了两者之间的桥梁。该技术利用质子与肿瘤内富集的氮 - 15(¹⁵N)发生核反应,通过 “p+¹⁵N→¹⁶O*→¹²C+α+5.0 MeV” 的反应路径,在肿瘤区域原位产生具有高杀伤力的碳 - 12 离子(¹²C)和 α 粒子。这些次级粒子兼具高线性能量转移(LET)特性,能诱导肿瘤细胞 DNA 产生更难修复的双链断裂,显著提升杀伤效率。团队通过 Geant4 蒙特卡洛模拟验证:当肿瘤区域 ¹⁵N 浓度提升至 30% 时,碳 - 12 和 α 粒子的剂量贡献分别较纯水环境提升 131 倍和 95 倍,肿瘤区域的最大剂量显著增强,且能量沉积严格局限于肿瘤内,正常组织受照风险大幅降低。

更值得关注的是,该技术巧妙利用了肿瘤细胞特有的 “谷氨酰胺成瘾” 特性 —— 肿瘤细胞对谷氨酰胺的摄取量是正常细胞的数倍,且能在细胞内持续留存数小时。研究团队提出,可通过静脉注射 ¹⁵N 标记的谷氨酰胺,让 ¹⁵N 精准富集在肿瘤区域,如同为肿瘤装上 “靶向标记”。“这一设计不仅实现了肿瘤的精准靶向,更重要的是兼容现有质子治疗设备,无需大规模改造即可开展后续研究,为临床转化扫清了重要障碍。” 胡智民教授团队成员、参与研究设计的博士生孙钊介绍。

Proton-CAT 技术的突破,不仅为质子治疗效能提升提供了全新策略,更有望让更多患者以更经济的成本享受到类似重离子治疗的效果。下一步,团队将聚焦 ¹⁵N 富集实时监测、能量匹配优化等关键问题,通过理论建模与体外实验深入探索其生物学效应,推动技术从物理验证迈向临床应用。