新闻资讯

我校720所昂然研究员团队在热电材料与器件领域取得系列重要进展

热电技术作为新型能源转换技术,能够将废热直接转化为电能,在核反应堆等高温环境中的应用前景广阔。

核科学与技术中的应用背景

如何高效利用压水反应堆停堆过程中的余热仍是亟待解决的难题。近年来,我校720所昂然研究员团队通过创新热电发电装置系统,实现了对堆芯余热的高效导出与利用,为核技术应用提供了新思路。

热电材料的关键挑战与最新突破

传统热电材料性能受限于电子导电性与声子热导率的矛盾。为此,昂然研究员团队在材料设计和器件结构上做出了诸多创新。

1. n型硒化铅(PbSe)热电材料的晶格缺陷工程

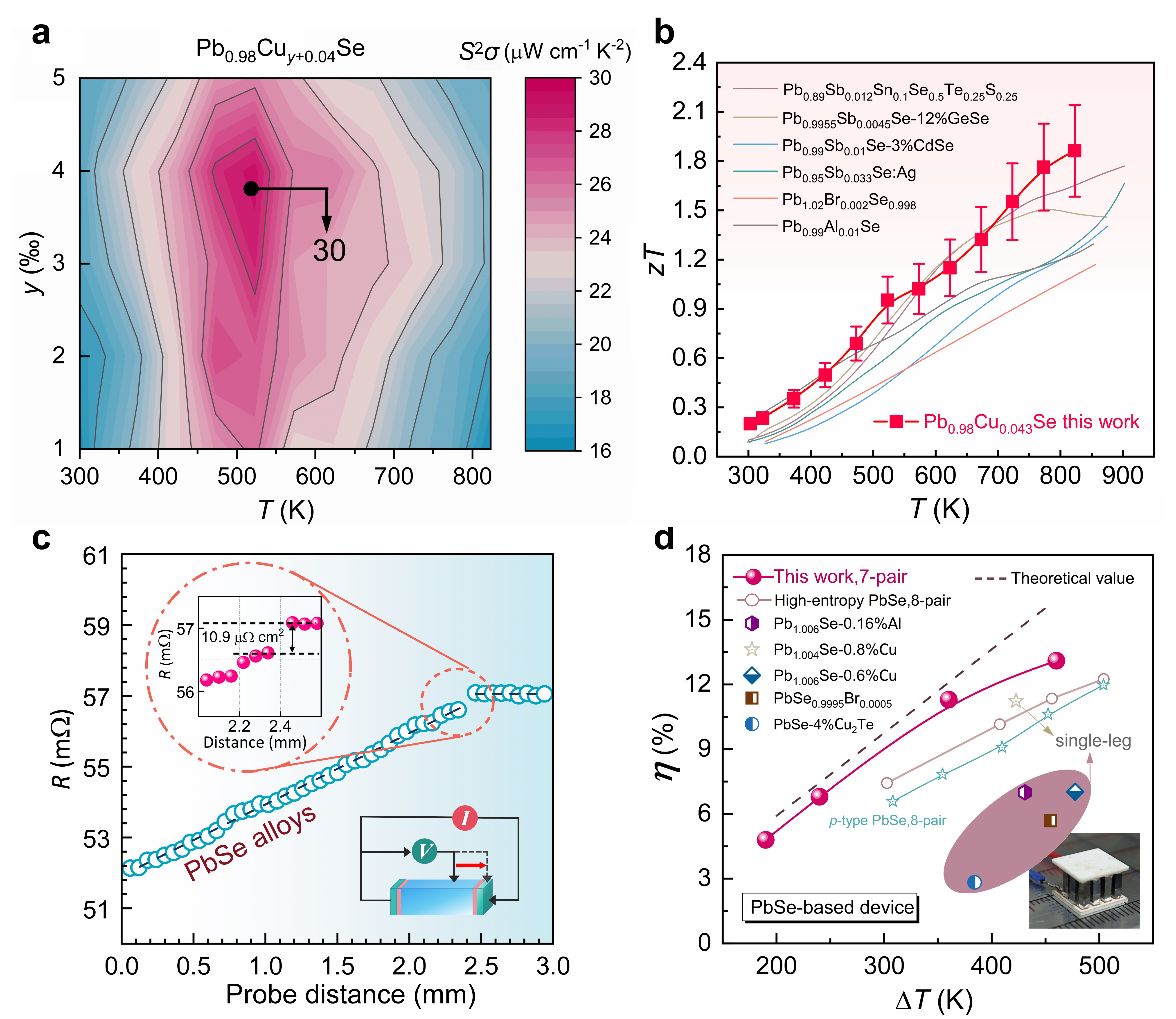

图1. 铜掺杂提升n型PbSe热电性能及其高效发电能力。

PbSe作为无碲热电材料,因其巨大的热电潜力和较低成本,成为研究重点。近日,昂然研究员团队通过铜掺杂引入晶格缺陷,有效解耦电子和声子,显著提升了其热电性能。在n型多晶PbSe中,热电优值zT达~1.9,并在分段热电模块中实现了~13.1%的高转换效率(如图1所示),为硒化物热电材料的应用奠定了基础,相关工作发表于Nature Communications。四川大学在读博士生邓骞、澳大利亚昆士兰科技大学史晓磊博士为论文共同第一作者,通讯作者为四川大学昂然研究员、北京高压科学研究中心董洪亮博士和澳大利亚昆士兰科技大学陈志刚教授,论文第一单位为四川大学原子核科学技术研究所。

2. p型碲化锡(SnTe)热电材料的有序晶界重构

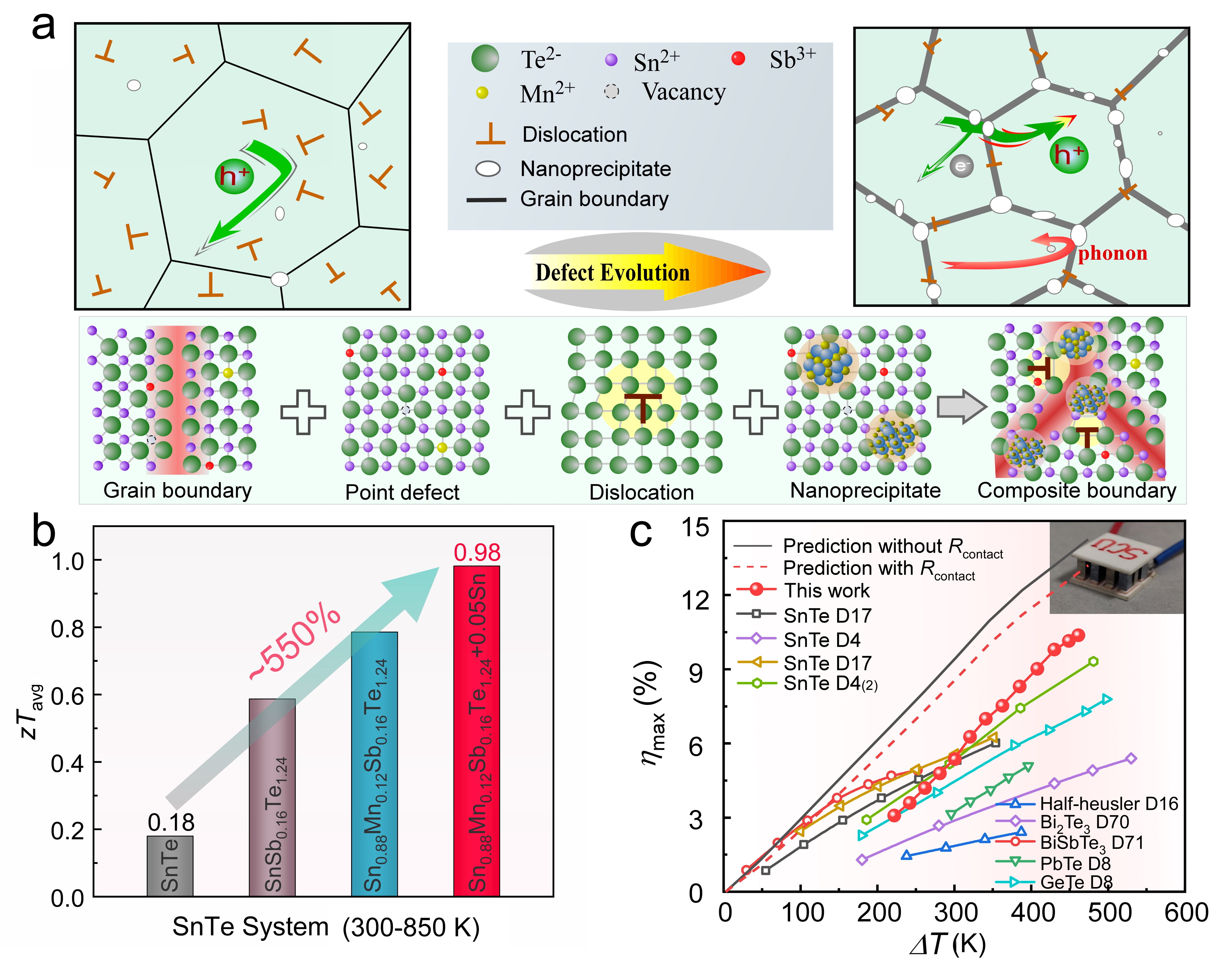

图2. 通过有序晶界重构提升p型SnTe热电器件的高效发电性能。

为解决SnTe热电材料在高温下的双极扩散问题,昂然研究员团队提出“有序晶界重构”策略,通过诱发能量过滤效应,显著提高功率因子,并降低晶格热导率。在300–850 K范围内,SnTe材料实现了~1.0的较高平均zT,热电器件达到~10.5%的转换效率和~2.0 W cm-2的高输出功率密度(如图2所示),为高效SnTe热电器件开发开辟了新途径,相关工作发表于Energy & Environmental Science。四川大学在读博士生邓骞、张富界与安徽大学研究生杨晓玉为论文共同第一作者,通讯作者为四川大学昂然研究员、安徽大学南鹏飞博士和南方科技大学何佳清教授,论文第一单位为四川大学原子核科学技术研究所。

3. p型碲化锗(GeTe)热电材料的多相共格纳米界面网络

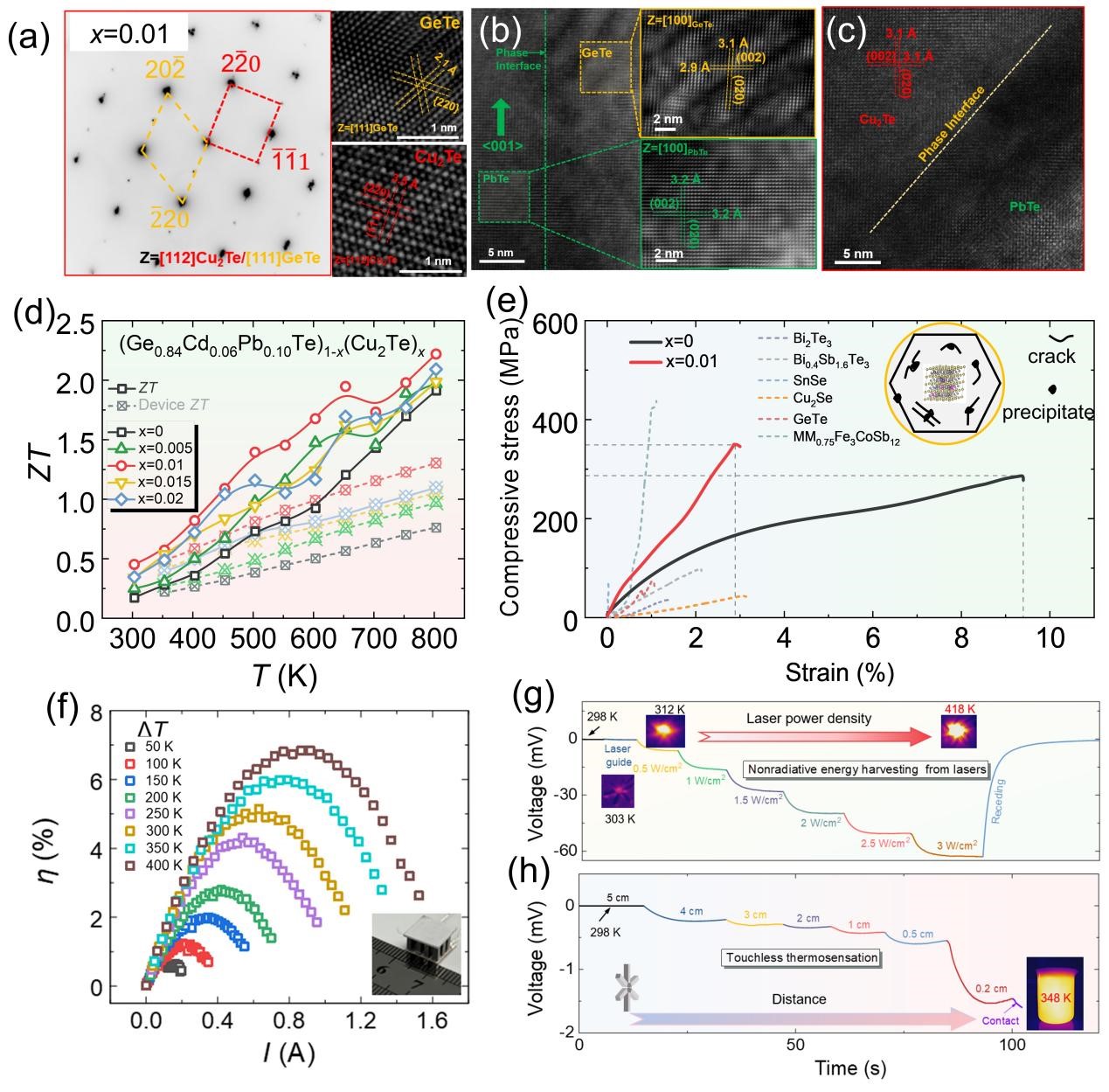

图3. 多相纳米共格界面网络提升p型GeTe热电性能以及在激光非辐射能量采集和非接触式热感应中的应用。

GeTe材料的反掺杂优化策略常导致载流子运输受限,迁移率降低,从而限制热电性能提升。昂然研究员团队通过在GeTe中形成伪立方GeTe、Cu2Te和PbTe的多相共格纳米界面网络,优化了载流子浓度并提高迁移率,实现803 K下峰值zT~2.22,在303–803 K范围内平均zT~1.40的优异表现(如图3所示)。此外,热电器件在激光非辐射能量收集和非接触式热感应中的应用潜力也得以展示。该突破为GeTe基热电器件高效设计提供了新思路,相关工作发表于Advanced Energy Materials。四川大学在读博士生朱江龙为论文第一作者,通讯作者为四川大学昂然研究员、四川大学华西口腔医学院孙强特聘研究员,论文第一单位为四川大学原子核科学技术研究所。

4. 多功能Mg3(Sb, Bi)2固态热电传感器件

图4. Mg3(Sb, Bi)2固态热电传感器件在多种应用场景中的典型示范。

传统的固态Mg3(Sb, Bi)2热电研究主要聚焦于提升热电性能及发电制冷效率,较少涉及其他潜在应用领域,限制了热电材料的发展。昂然研究员团队通过间隙Co掺杂显著提高该材料的热电性能,成功实现483 K下27.3 μW cm−1 K−2的功率因子,并展现400 MPa的抗压强度及25%的应变能力。团队还创新制备了固态热电传感器,展示了在呼吸监测、手指触摸、热辐射、红外激光照射及液体接触等多场景中的卓越性能(如图4所示)。该研究为医疗、电子设备、核技术等领域开辟了新空间,相关工作发表于Cell Press期刊Device。四川大学在读博士生田邦州为论文第一作者,通讯作者为四川大学昂然研究员、孙强特聘研究员,论文第一单位为四川大学原子核科学技术研究所。

热电技术在核反应堆中的应用前景

热电材料的高效能量转换特性使其在核反应堆余热回收中具有重要应用价值。随着热电性能提升和器件设计优化,热电技术有望在核电站、航空航天及深空探测等高温领域广泛应用。有效回收核反应堆余热不仅能提高能源利用效率,还能为清洁能源转化与储存提供技术支持。

上述研究工作得到了国家重点研发计划、四川省重点研发计划及四川大学理科内涵发展计划等项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56003-9

https://doi.org/10.1039/D4EE04639K

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202402552

https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100524